Lors de certains accouchements, le médecin peut pratiquer une épisiotomie afin de faciliter la sortie du bébé. Cette intervention, souvent redoutée, peut parfois être vitale pour la mère ou l’enfant.

Une pratique en nette diminution

La réalisation systématique d’épisiotomies a beaucoup diminué au cours des 15 dernières années. Aujourd’hui, elle n’est plus pratiquée de routine ni utilisée pour prévenir une déchirure naturelle. Elle reste cependant indiquée dans certaines situations précises, bien que des risques y soient associés, ce qui alimente encore des débats dans la communauté scientifique.

Qu’est-ce que le périnée?

Le périnée est un ensemble musculaire et ligamentaire qui s’étend de la base de l’ouverture vaginale jusqu’à l’anus. Lors de l’accouchement, il doit s’étirer jusqu’à 5 ou 6 fois sa longueur initiale pour laisser passer la tête du bébé.

Pourquoi pratiquer une épisiotomie?

Même si elle est plus rare aujourd’hui, l’épisiotomie peut s’avérer nécessaire dans plusieurs cas :

- Pour raccourcir le temps d’expulsion si la santé du bébé ou de la mère est compromise (ex. : baisse du rythme cardiaque du bébé, fatigue de la mère empêchant de pousser).

- Lors de l’utilisation d’un forceps, pour faciliter l’entrée des cuillères autour de la tête du bébé en créant plus d’espace.

- En cas de présentation particulière du bébé, comme un jumeau ou une position non conventionnelle, où l’épisiotomie facilite la sortie.

Sachez qu’avoir eu une épisiotomie lors d’un premier accouchement ne signifie pas qu’elle sera systématiquement pratiquée lors d’un prochain. Souvent, les tissus étant plus souples après un premier accouchement, la naissance suivante se fait plus naturellement.

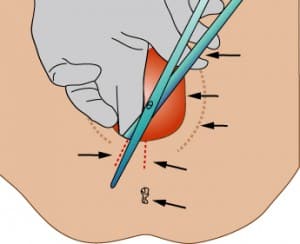

La technique de l’épisiotomie

L’intervention suit généralement ces étapes :

- Le médecin s’assure que le périnée est anesthésié, soit via une épidurale, une rachidienne, un bloc honteux, ou une anesthésie locale.

- Il pratique une incision à l’aide d’un ciseau chirurgical fin, généralement de 3 à 4 cm, orientée vers le côté à environ 45° (coupure médio-latérale) pour éviter une extension vers l’anus.

- La plaie est suturée avec un fil résorbable, qui se dissout en 2 à 3 semaines, évitant ainsi un retrait douloureux des points.

- La cicatrisation complète prend généralement de 6 à 8 semaines, avec une sensibilité plus marquée durant la première semaine.

- Une fois cicatrisée, la mère peut masser la zone pour assouplir les tissus cicatriciels, souvent plus rigides, et ainsi réduire les inconforts lors des relations sexuelles.

- La consultation d’une physiothérapeute spécialisée en plancher pelvien est fortement recommandée pour optimiser la récupération musculaire.

Qu’en est-il pour les accouchements suivants?

Avoir eu une épisiotomie ne signifie pas qu’elle sera répétée à chaque accouchement. Cependant, le périnée peut rester fragilisé, car le tissu cicatriciel est moins souple et résistant qu’un muscle intact. La déchirure reste donc possible, même sans nouvelle épisiotomie.

Complications possibles

Pendant l’accouchement :

- L’épisiotomie ne prévient pas forcément les déchirures; elle peut même parfois les aggraver vers le rectum.

En postnatal immédiat :

- Sensibilité et inconfort au site de la coupure.

- Enflure et rougeur.

- Risque d’infection : douleur qui augmente, enflure persistante, écoulements malodorants ou jaunâtres.

- Saignement.

- Formation possible d’un hématome, souvent résorbé naturellement.

Quelques semaines après :

- Cicatrisation lente et variable selon les femmes.

- Tissu cicatriciel souvent plus rigide et moins souple que le tissu naturel.

- Inconfort possible lors des relations sexuelles avec pénétration.

Soins recommandés

- Prendre un anti-inflammatoire et un analgésique compatible avec l’allaitement, comme le Naproxène.

- Nettoyer la plaie quotidiennement avec un savon doux, bien rincer et sécher.

- Changer régulièrement les serviettes hygiéniques pour éviter l’humidité et l’irritation (changer de marque si nécessaire).

- Utiliser un coussin confortable pour s’asseoir.

- Après cicatrisation, consulter un professionnel (médecin, sage-femme, infirmière, physiothérapeute) pour apprendre à masser la cicatrice et réhabiliter le plancher pelvien.

- Éviter l’automédication et toujours consulter si les symptômes persistent.

L’épisiotomie peut sembler impressionnante, mais elle reste aujourd’hui une pratique ciblée, utilisée au besoin. S’informer à l’avance permet d’aborder l’accouchement avec plus de confiance.

Sujet connexe :

Marie Fortier

La spécialiste des bébés

Mise à jour : avril 2025.

Références :

-

Naître et Grandir. (2021). Accouchement : Qu’est-ce qu’une épisiotomie? Repéré le 9 avril 2025 à https://naitreetgrandir.com/fr/grossesse/accouchement/grossesse-accouchement-episiotomie/

-

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). (2025). Épisiotomie. Repéré le 9 avril 2025 à https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre/accouchement/les-interventions-possibles-pendant-l-accouchement/episiotomie